Mort d’Henri II : la joute fatale, les prophéties oubliées et la chute d’un roi chevalier

Henri II meurt tragiquement lors d’une joute royale. Un choc pour la France et un tournant historique aux lourdes conséquences.

Table des matières

Introduction : L’étincelle d’une destinée

Dans l’éclat flamboyant de la Renaissance française, Henri II règne en souverain chevaleresque, héritier de François Ier, passionné de joutes et époux de Catherine de Médicis. Sa relation avec Diane de Poitiers, plus âgée et influente, accentue encore cette image d’un roi maître de son époque. Pourtant, derrière le faste des entrées royales, résonne déjà l’écho d’un destin tragique : le tournoi, symbole ultime de bravoure, s’apprête à livrer son coup fatal.

Henri II n’a jamais cessé de vivre dans l’ombre de son passé. Captif en Espagne durant sa jeunesse, humilié par son statut de second fils avant la mort prématurée de son frère François, il a toujours dû prouver sa légitimité. Cette rivalité précoce a nourri chez lui un besoin impérieux de reconnaissance publique, notamment par les armes.

Il incarne une monarchie forgée dans l’idéal chevaleresque mais confrontée à une Europe en mutation. Le pouvoir n’est plus seulement affaire de bravoure, mais d’équilibre religieux, de diplomatie habile et d’autorité intérieure.

À la cour, sa silhouette élancée et son regard ferme en imposent. Mais derrière la prestance, se cache un homme inquiet de son image, obsédé par l’idée de mourir sans gloire.

Le spectacle des lices et la prophétie suspendue

Une joute de prestige, reflet de la grandeur royale

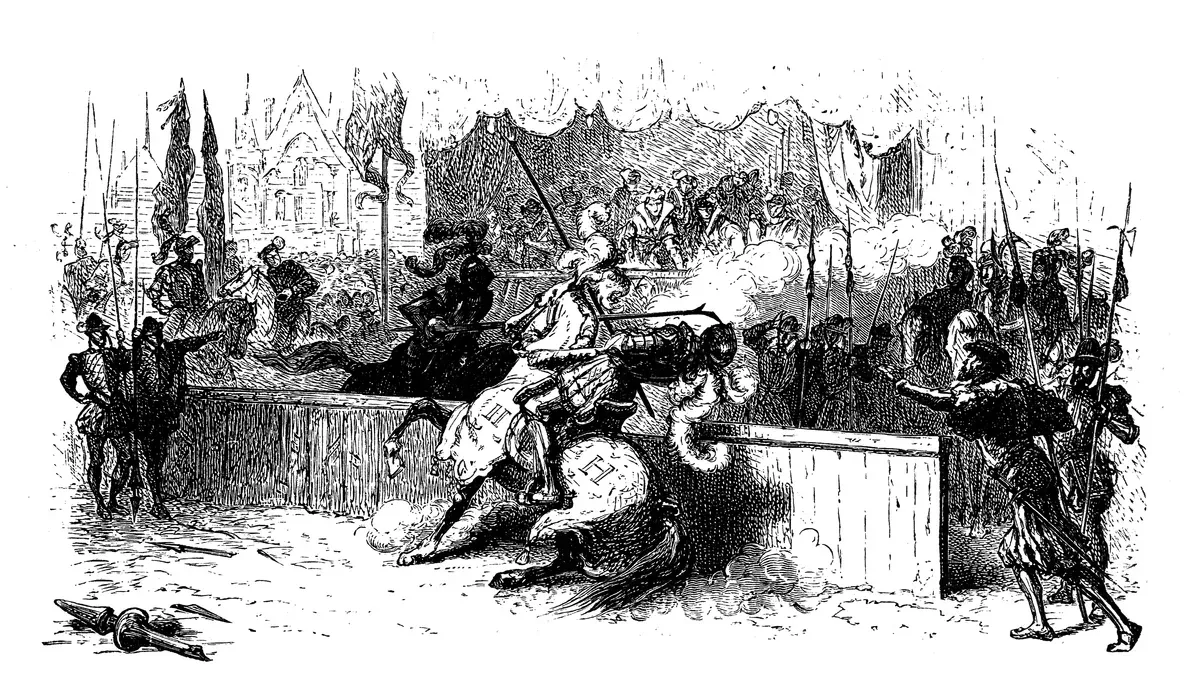

Le 30 juin 1559, rue Saint‑Antoine, devant l’Hôtel des Tournelles, un tournoi majestueux s’ouvre en l’honneur des mariages de Marguerite de France avec le duc de Savoie et d’Élisabeth de Valois avec Philippe II d’Espagne. Le soleil éclaire les armures, les bannières claquent au vent. Henri II, monté sur un destrier noir, revêt une armure frappée des couleurs de Diane de Poitiers. Il veut célébrer la paix et incarner la pérennité des Valois.

Le choix de Paris, centre du pouvoir et vitrine du royaume, n’est pas anodin : le roi y réaffirme sa domination sur la noblesse et sur la capitale elle-même. Chaque cavalier, chaque éclat d’armure devient un acte de propagande.

Pour Henri, cette joute ne célèbre pas seulement la paix mais marque symboliquement la fin des conflits italiens qui ont défini son règne. Il entend tourner la page sur l’épée pour imposer la paix des alliances. Chaque geste du roi ce jour-là est pesé, destiné à impressionner les ambassadeurs présents et rassurer les factions intérieures. Ce n’est pas qu’un tournoi, c’est un acte de pouvoir en pleine lumière.

Les craintes de Catherine et l’ombre de Nostradamus

Mais dans les appartements de la reine, l’ambiance est à la tension. Catherine de Médicis, née en Italie, élevée dans les cercles ésotériques, craint depuis des années un signe du destin. Depuis 1555, elle a lu une prophétie de Nostradamus évoquant deux lions : « Le lion jeune le vieux surmontera… dans cage d’or les yeux lui crèvera… ». Elle supplie Henri de ne pas participer au tournoi. Il rit, la rabroue, et s’élance.

Catherine n’est pas seule à redouter l’événement : les astrologues de cour, sollicités en secret, lui confirment des présages inquiétants. Elle tente en vain d’intercéder auprès des conseillers du roi pour annuler la passe.

L’ironie tragique réside dans l’aveuglement du roi face à ces signaux : plus les mises en garde se multiplient, plus Henri semble déterminé à affirmer son invulnérabilité. Il transforme la joute en épreuve d’orgueil. Certains courtisans murmurent que Catherine consulte des alchimistes et lit dans les astres. La tension est palpable dans les couloirs du Louvre où l’on évite désormais de croiser son regard.

L’instant fatal et l’agonie royale

Le choc brutal de la lance

Le public acclame. Les cavaliers s’élancent. Henri affronte Gabriel de Montgommery à deux reprises. Une troisième est demandée par le roi lui-même. Cette fois, la lance adverse, brisée, s’infiltre dans la visière mal fermée du casque. L’éclat pénètre l’œil droit, transperce l’orbite et atteint le cerveau. Le cheval se cabre. Henri s’effondre.

Le choc est tel que plusieurs témoins croient d’abord le roi tué sur le coup. Un murmure glacé parcourt les tribunes, interrompu par les appels paniqués des médecins de la cour.

L’incident rappelle de manière brutale que les joutes, bien que codifiées, restent des exercices où la mort guette à chaque seconde. Le public, jusqu’ici conquis par le spectacle, est saisi d’effroi.

La poussière retombe lentement alors que les spectateurs se lèvent en silence, sidérés. On croit d’abord à une simple blessure, mais l’expression du roi trahit une souffrance d’une intensité rare.

L’effroi, le soin, la déclinaison de l’espoir

Ambroise Paré, chirurgien du roi, accourt. Il est assisté par André Vésale, le plus éminent médecin européen du moment. Ensemble, ils pratiquent des extractions d’éclats de bois à l’aveugle, tentent de contenir l’inflammation. Le roi est alité à l’Hôtel des Tournelles. Son œil est perdu, mais l’espoir demeure quelques jours.

Malgré la science des médecins, l’absence d’asepsie et de compréhension des infections rend leur tâche presque vaine. Ils naviguent à tâtons dans l’obscurité du corps blessé du roi.

Dans la chambre royale, les odeurs de suppuration se mêlent à l’encens des prêtres appelés en renfort. L’atmosphère devient de plus en plus irrespirable, et avec elle, l’espoir s’étiole lentement.

Les médecins pratiquent des saignées, insufflent des décoctions, mais le mal se loge trop profondément. Paré, malgré sa réputation, reconnaît dans ses écrits n’avoir jamais été aussi démuni.

Dix jours de douleur et de grande tragédie

La chute du roi-chevalier

Henri agonise. Dix jours durant, la douleur est inexorable. Il souffre en silence, ses traits s’altèrent. Ses enfants défilent à son chevet, sa voix devient presque inaudible. À la cour, l’atmosphère est glaciale, suspendue.

Catherine commence à rassembler autour d’elle ses partisans, anticipant un possible changement de règne. Elle isole les factions favorables à Diane, mettant en place les prémices de son futur pouvoir.

Dans les couloirs du pouvoir, chacun pressent que le roi ne survivra pas. Déjà, certains courtisans commencent à se repositionner auprès du dauphin François, encore adolescent et maladif.

La cour se couvre d’un silence pesant, rompu seulement par les cris étouffés des proches et les prières du clergé. Le roi, toujours lucide par moments, semble réaliser l’ampleur de son erreur.

Le pardon et la transmission du pouvoir

Avant de s’éteindre, Henri obtient que Montgommery soit reçu. Il lui accorde son pardon. Geste d’humanité ou volonté de protéger l’image du roi chrétien ? Les deux peut-être. Montgommery, bouleversé, quitte Paris.

Ce geste de pardon reste rare dans l’histoire monarchique, surtout dans un contexte aussi symbolique. Henri, en absolvant Montgommery, affirme une image christique de roi souffrant et miséricordieux.

Catherine, témoin de la scène, comprend immédiatement l’impact politique de ce pardon : il met fin à une tension mais efface aussi tout prétexte de vengeance royale. Elle s’en servira pour pacifier temporairement les factions.

Ce pardon résonne comme un dernier acte de souveraineté, presque mystique, qui marque la mémoire collective. François II, blême, assiste à la scène, sans en mesurer encore le poids historique.

Répercussions : la fin d’un rêve et le début d’une ère de tumulte

Le froissement des guerres de religion

La disparition de Henri II crée un vide politique fatal. Les édits contre les huguenots qu’il avait promulgués, comme l’Édit de Châteaubriant ou celui de Compiègne, perdent en force sans la poigne royale. Bientôt, les guerres de religion éclatent.

L’autorité royale, déjà minée par les divisions religieuses, perd sa colonne vertébrale avec la disparition d’Henri. Le pouvoir passe alors aux mains de régents sans l’aura militaire nécessaire pour maintenir la cohésion.

La noblesse protestante, jusqu’ici contenue, commence à s’organiser en ligues armées. En face, les catholiques s’arment sous l’impulsion des Guise, convaincus que l’hérésie menace la survie même du royaume.

Le vide du trône fragilise l’administration centrale, qui chancelle face à la montée des extrémismes religieux. Bientôt, les massacres de Wassy, puis les pendus d’Amboise, ouvriront un cycle de violences interminables.

L’héritage complexe du roi tragique

Henri II demeure une figure ambiguë : roi-guerrier, mécène artistique, père courageux, mais aussi instrument de la radicalisation contre les huguenots. Son trépas tragique, dont il est à la fois victime et architecte involontaire, marque un tournant.

Sa politique de répression religieuse, bien qu’efficace à court terme, a accentué la radicalisation des communautés. La violence de ses édits a nourri la rancœur au lieu d’imposer l’ordre.

Son règne, souvent éclipsé par celui de François Ier ou de Catherine de Médicis, mérite aujourd’hui une relecture plus nuancée. Car Henri II, en choisissant de mourir en chevalier, a aussi scellé la fin d’une époque.

Son règne aurait pu s’achever sur la paix, mais il s’est clos dans le sang et la douleur, annonçant un long crépuscule. L’image du roi mortellement blessé devient un symbole pour les générations suivantes, un avertissement.

Le destin funeste de Montgommery

Après le pardon, Gabriel de Montgommery s’exile en Angleterre. Converti au protestantisme, il revient en France lors des guerres de religion. Chef huguenot, il mène des campagnes contre les catholiques. Il sera capturé en 1574 par les hommes de Catherine et exécuté.

Sa fuite en Angleterre ne l’éloigne pas de la France : il y reste un symbole vivant de l’accident qui a changé le cours de l’Histoire. Ses ennemis le décrivent comme un traître ; ses partisans, comme un héros.

Son exécution en 1574, ordonnée par Catherine de Médicis elle-même, est vécue par les protestants comme une vengeance déguisée. L’ombre de Henri plane encore sur cet ultime acte judiciaire.

Jusqu’à la fin de sa vie, il plaidera son innocence et rappellera que le roi l’avait pardonné. Son exécution, malgré tout, laisse l’impression d’une revanche personnelle déguisée en justice royale.

Sources

- Didier Le Fur – La mort d’Henri II – Perrin, 2014

- Georges Bordonove – Henri II, 1547‑1559 – Pygmalion, 2007

- Herodote.net – 10 juillet 1559 : mort tragique d’Henri II

Les illustrations, sauf la première, ont été réalisées par intelligence artificielle et sont la propriété exclusive du Site de l’Histoire. Toute reproduction nécessite une autorisation préalable par e-mail.

Commentaires

Enregistrer un commentaire