Le Pénitentiel de Worms : comment l’Église médiévale codifiait et condamnait la sexualité

Découvrez comment l’Église médiévale, via le Pénitentiel de Worms, codifiait et condamnait la sexualité au Moyen Âge avec un luxe de détails.

- Une fenêtre médiévale sur le péché… et les plaisirs

- Le Corrector sive Medicus : manuel de rédemption ou recueil des interdits ?

- L’Église médiévale face aux écarts du lit conjugal

- Solo mais coupable : le péché de l’onanisme

- Des objets et des plaisirs : l’inventivité médiévale révélée

- Moines, moniales… et désirs sacrés

- L’abîme des pratiques zoophiles

- Une sexualité rurale, quotidienne, incarnée

- D'autres transgressions révélatrices

- Punir… ou enseigner ?

- Une morale ambivalente, entre fascination et contrôle

- Conclusion

- Sources

Une fenêtre médiévale sur le péché… et les plaisirs

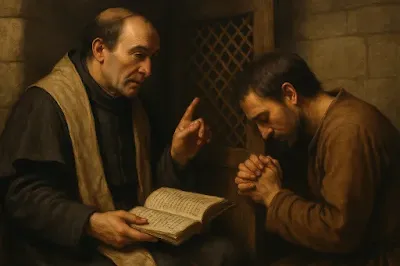

Dans le silence d’un scriptorium du XIe siècle, un évêque s’apprête à léguer à la postérité l’un des textes les plus étranges et les plus révélateurs du haut Moyen Âge. Son nom ? Burchard de Worms, prélat réformateur, fin connaisseur des âmes… et des corps. Son œuvre ? Un monumental traité canonique en vingt livres, parmi lesquels se cache un penitentiale — ou manuel de pénitence — à la fois redoutablement structuré et singulièrement charnel : le Corrector sive Medicus.

Sous prétexte de guider les confesseurs, ce texte lève le voile sur les angoisses, les fautes et surtout les pratiques sexuelles les plus variées de la société médiévale. Bien loin des clichés d’une Église toute-puissante réprimant un peuple docile, le Pénitentiel de Worms dresse un inventaire saisissant des désirs, transgressions et pulsions de son temps.

Ce texte, en apparence strictement religieux, s’inscrit dans un moment clé de la réforme ecclésiastique où l’Église cherche à réaffirmer son autorité sur les comportements privés. Mais derrière cette entreprise disciplinaire, on perçoit aussi un souci anthropologique, une volonté de comprendre l’âme humaine à travers ses failles les plus profondes. Le lecteur moderne y découvre, parfois avec stupeur, que la chair n’était pas seulement réprimée, mais méthodiquement observée, presque scrutée.

Le Corrector sive Medicus : manuel de rédemption ou recueil des interdits ?

Entre 1008 et 1012, dans la ville impériale de Worms, Burchard rédige son grand œuvre. L’objectif affiché : corriger les pécheurs et guérir les âmes déviantes, comme le suggère le titre de son livre (« Le Correcteur ou le Médecin »). Mais ce médecin des consciences semble aussi fasciné par les symptômes…

Son livre XIX, le plus célèbre, rassemble 194 questions précises, souvent crues, qui visent à faire avouer au pénitent les péchés les plus secrets. L’auteur n’y va pas par quatre chemins : tout est décrit avec un luxe de détails, qui aujourd’hui encore déconcerte. On y lit les gestes, les pensées, les intentions, les mots, les détours du désir, jusqu’aux pratiques les plus taboues.

L’influence des pénitentiels irlandais et anglo-saxons plus anciens transparaît dans l’organisation en questions-réponses, qui évoque un véritable interrogatoire de conscience. Ce format, très pédagogique, servait à guider les confesseurs dans leurs entretiens avec les fidèles, tout en les formant à une théologie morale incarnée. Chaque faute est traduite en peine mesurable, montrant que le salut n’est pas inaccessible, mais passe par une médecine de l’âme à la fois stricte et ajustée.

L’Église médiévale face aux écarts du lit conjugal

Le Pénitentiel de Worms classe, détaille et tarife chaque acte. L’adultère ? Sanctionné. L’inceste ? Punissable selon le degré de parenté. L’homosexualité ? Traitée avec plus de rigueur encore. Mais ce qui frappe, c’est la minutie des questions, qui laisse entrevoir une étonnante connaissance des mœurs.

Par exemple : « As-tu eu des relations charnelles avec la sœur de ta femme, croyant que c’était ta femme ? » La pénitence est alors mesurée : quelques jours de jeûne, des prières, et une absolution possible. À l’inverse, les unions avec la belle-mère, la tante ou la nièce reçoivent un traitement bien plus sévère, parfois assorti d’une exclusion durable de la communion.

Le pénitentiel illustre ainsi une cartographie fine des liens familiaux, où chaque degré de parenté implique une gravité morale différente. L’Église cherche ici à ordonner non seulement le désir, mais aussi les structures sociales, en renforçant les barrières du mariage chrétien. On perçoit une volonté de contrôler la généalogie, d’éviter toute confusion des lignées, dans une société où l’héritage et la filiation étaient des enjeux cruciaux.

Solo mais coupable : le péché de l’onanisme

Parmi les sections les plus frappantes du texte, celles qui traitent de la masturbation surprennent par leur précision : « As-tu forniqué avec toi-même, tirant ton prépuce… projetant ta semence inutilement ? » Réponse pénitentielle : dix jours de jeûne au pain et à l’eau.

Ce rejet s’inscrit dans une tradition patristique ancienne, notamment chez Augustin, pour qui toute sexualité détachée de la procréation était un dérèglement de la volonté divine. La semence masculine était perçue comme un « liquide vivant », porteur de l’âme potentielle d’un futur enfant, et donc sacré. Même dans le secret de la solitude, le corps ne devait jamais être dissocié de sa fonction reproductive, ce qui rendait ces pratiques d’autant plus coupables.

Ce traitement rigoureux montre que l’Église ne condamne pas seulement l’acte visible, mais aussi l’intention, le détournement du dessein divin. Le pénitent est appelé à discipliner même ses désirs les plus silencieux, dans un effort de maîtrise intérieure qui reflète les exigences spirituelles de son temps.

Des objets et des plaisirs : l’inventivité médiévale révélée

Certaines questions frisent l’étrange, voire l’incongru : « As-tu inséré ton membre viril dans un morceau de bois creusé en guise de plaisir ? » La réponse est claire : vingt jours de pénitence stricte. Cela révèle l’existence d’objets improvisés, que l’on peut aujourd’hui assimiler à des proto-sex toys.

L’évocation d’objets sexuels, aussi rudimentaires soient-ils, montre que les clercs n’étaient pas aveugles aux pratiques populaires, ni sourds aux rumeurs. Ces pratiques artisanales témoignent d’une sexualité créative, parfois hors du cadre conjugal, que l’Église peine à réprimer sans la connaître précisément. En les décrivant, elle les reconnaît implicitement comme existantes, ce qui confère au texte une étrange tension entre répression et reconnaissance tacite.

Ces descriptions révèlent aussi un monde sexuel non standardisé, foisonnant, où l’ingéniosité populaire côtoie les interdits religieux. Le péché ne surgit pas seulement du cœur : il peut aussi naître de la main, de l’objet, du geste improvisé, et cela renforce la volonté de contrôle absolu des confesseurs.

Moines, moniales… et désirs sacrés

Les relations sexuelles entre membres du clergé ou avec des religieux ne sont pas oubliées. Loin de là : « As-tu forniqué avec une moniale, épouse du Christ ? » Ce péché vaut quarante jours de pénitence immédiate, suivis de sept années de vie ascétique.

Le clergé, malgré son idéal de chasteté, était loin d’être épargné par les passions, et les archives médiévales regorgent de procès pour inconduite sexuelle. Le fait même que le pénitentiel y consacre plusieurs questions suggère que ces situations étaient fréquentes, voire structurellement intégrées à la vie monastique. En condamnant les fautes du clergé, Burchard renforce aussi son autorité épiscopale, en affirmant son pouvoir de correction sur les corps sacerdotaux.

Cela souligne aussi une forme de tension constante dans le monde ecclésiastique : le conflit entre l’idéal spirituel et la réalité corporelle. Le pénitentiel, loin de masquer ces écarts, les décrit frontalement, en une tentative de reconquête morale sur une humanité trop humaine.

L’abîme des pratiques zoophiles

Parmi les passages les plus dérangeants du texte, certaines descriptions liées à la zoophilie sont d’une précision quasi clinique. La plus célèbre évoque une pratique avec une oie, attirée par du pain placé dans le sexe d’un pénitent.

Le degré de détail utilisé dans ces questions dérangeantes pourrait indiquer que ces actes étaient connus par le biais de confessions, ou au moins suspectés. Il s’agit probablement aussi d’une tentative de repousser les limites de l’imaginable pour mieux cerner les frontières du tolérable. En évoquant ces pratiques, Burchard ne cherche pas seulement à choquer : il veut tracer les confins extrêmes du péché, là où l’humain risque de perdre toute dignité.

Ce type de passage révèle le double rôle du pénitentiel : document de contrôle moral, mais aussi miroir des fantasmes et frayeurs les plus profondes d’une société rurale encore en contact étroit avec l’animalité. L’Église médiévale tente ici de fixer des limites anthropologiques, en distinguant l’homme du bétail, l’âme du corps.

Une sexualité rurale, quotidienne, incarnée

Le Pénitentiel de Worms ne parle pas de passion courtoise ni de romance chevaleresque. Il parle d’un peuple de chair, de gestes simples, de travers familiers. La sexualité qu’il décrit est rurale, fonctionnelle, codifiée, mais aussi transgressive.

À travers ces fautes, c’est toute une sociologie de la campagne médiévale qui se dévoile : promiscuité, mariage arrangé, désirs frustrés et pulsions canalisées. Ce regard pastoral permet aussi de mieux comprendre les tensions entre les normes ecclésiastiques et les réalités vécues des fidèles. Elle montre aussi que, malgré la rigueur dogmatique, les confesseurs médiévaux étaient en prise directe avec le réel.

Le pénitentiel n’est donc pas qu’un instrument de contrôle : il est aussi un témoignage. Il capte la vie intime des humbles, leur manière d’aimer, de fauter, de cacher et d’avouer. Il fait apparaître une Église ancrée dans le tissu social, contrainte de composer avec les réalités charnelles qu’elle entendait pourtant dominer.

D'autres transgressions révélatrices

Homosexualité masculine et féminine

Burchard ne se contente pas de dénoncer les actes entre hommes, il les qualifie de « péché sodomitique », mettant en danger l’ordre divin. Les pénitences sont sévères, bien au-delà de celles infligées pour un adultère hétérosexuel. Il évoque aussi des actes entre femmes, parfois avec objets, montrant que l’Église ne s’aveuglait pas sur les désirs féminins.

L’existence de ces paragraphes prouve que la sexualité féminine — pourtant souvent absente des textes officiels — était prise en compte, surveillée, normée. C’est une rare fenêtre sur l’autonomie charnelle des femmes, dont l’Église cherchait à contenir les élans tout en reconnaissant leur réalité.

Cela rappelle combien l’Église médiévale a voulu contrôler le corps féminin dans sa totalité, le ramenant sans cesse à la maternité ou au péché. Ces passages offrent ainsi un éclairage essentiel sur la construction théologique du désir comme faute féminine.

Coït interrompu et contraception artisanale

Le pénitentiel condamne toute forme d’évitement de la fécondation : coït interrompu, ingestion d’herbes contraceptives, ou dépôt de substances dans le vagin. Ces gestes sont assimilés à une insulte à Dieu. Cela ouvre une réflexion sur la maîtrise du corps par la femme, déjà surveillée au XIe siècle.

Les confesseurs cherchent à briser toute tentative de dissocier sexualité et procréation. L’usage d’onguents, de boissons abortives ou de recettes traditionnelles devient un terrain d’inquisition spirituelle. Ces pratiques, souvent transmises de femme à femme, apparaissent comme une résistance silencieuse au contrôle ecclésiastique.

Le texte révèle ainsi une lutte pour la souveraineté reproductive. L’Église n’attaque pas seulement les actes, mais aussi les savoirs corporels diffus dans les communautés féminines. Derrière ces condamnations, on perçoit l’ombre d’un savoir gynécologique populaire, perçu comme hérétique car échappant aux clercs.

Relations sexuelles pendant les jours interdits

Les relations charnelles durant le Carême, les dimanches ou les veilles de fêtes sont sévèrement punies. Même un couple marié ne peut s’unir à sa guise : le temps liturgique prime. Cela montre le souci ecclésial de faire du calendrier chrétien un régulateur du désir.

À travers ces règles, l’Église impose une temporalité sacrée au corps. L’acte sexuel est encadré, rythmé, voire interrompu par les exigences du calendrier spirituel. Le lit conjugal devient ainsi un lieu sous surveillance, entre espace intime et territoire rituel.

Cette réglementation démontre que la sexualité n’est jamais privée aux yeux de Dieu. Le péché n’est pas seulement dans l’acte, mais dans son moment : une union conjugale hors du temps liturgique est vécue comme un sacrilège, une rébellion contre l’ordre divin du monde.

Pratiques orales et anales

Ces formes de sexualité, même dans le mariage, sont traitées comme des perversions. L’Église les classe parmi les actes contre-nature. Cela révèle une hiérarchie subtile entre les péchés selon l’usage du corps — où l’intention reproductive est la seule justification tolérable.

Ce rejet s’inscrit dans une logique théologique stricte : toute sexualité déconnectée de la finalité de procréation est un désordre moral. La bouche et l’anus, organes non reproductifs, sont perçus comme des détournements du dessein divin. Même l’amour conjugal y trouve ses limites doctrinales.

La pénitence prescrite est souvent sévère, soulignant la gravité perçue de ces écarts. Mais leur évocation détaillée révèle aussi qu’ils étaient connus, voire courants. Le pénitentiel oscille ici encore entre condamnation et reconnaissance implicite d’une réalité diffuse.

Nécrophilie et impuretés rituelles

Une question plus marginale évoque les actes commis « en présence de cadavres », voire avec eux. Ce type d’aberration est vu comme une rupture de l’ordre cosmique. La peur de la souillure, mêlée au sacré du corps mort, révèle ici une angoisse médiévale profonde.

Le cadavre devient dans ce contexte un objet de répulsion, mais aussi de fascination. L’Église associe étroitement la mort et le sacré, et toute atteinte à cette frontière est perçue comme une profanation majeure. Burchard inscrit cette pratique dans l’ultime catégorie du péché inqualifiable.

Ces passages extrêmes, bien que rares, marquent les limites symboliques que l’Église tente d’imposer à l’imaginaire sexuel. Ils dessinent le contour d’un interdit total, une ligne à ne jamais franchir sous peine de perdre jusqu’à son humanité.

Punir… ou enseigner ?

Burchard, en recensant avec tant de précision les fautes sexuelles de son temps, ne transmet-il pas, aussi, un savoir involontaire ? Chaque phrase, chaque formulation rigoureuse est aussi une leçon… parfois ambiguë.

Ce paradoxe interroge la frontière entre pédagogie morale et diffusion indirecte des conduites que l’on prétend combattre. Car en nommant le péché, on lui donne vie. Et en le décrivant, on lui ouvre des portes d’imagination.

La description répétée de certains gestes, postures ou objets devient en soi un répertoire des possibles. Le confesseur n’est plus seulement guide ou juge : il devient vecteur de transmission. Le Pénitentiel, sous couvert de prévenir la faute, agit comme une encyclopédie implicite du désir réprimé.

Une morale ambivalente, entre fascination et contrôle

Le regard clérical oscille entre effroi et curiosité. Face à la diversité des pratiques sexuelles évoquées, le confesseur médiéval semble à la fois révolté et captivé. L’exhaustivité du Pénitentiel rappelle par moments un manuel médical : le mal doit être connu, circonscrit, décrit en détail… pour être combattu. Mais plus on le décrit, plus il devient familier, presque tangible.

Cette tension est au cœur du texte : en tentant de fixer les contours du péché, le pénitentiel finit par le cartographier avec une telle précision qu’il paraît lui donner une consistance. Plus on connaît le mal… plus il nous hante. Et dans cette quête de contrôle, l’Église médiévale, peut-être sans le vouloir, a aussi légué un témoignage saisissant de ses propres obsessions.

Conclusion

Dans la chapelle de Worms, le Pénitentiel de Burchard dessine une sexualité médiévale complexe — charnelle, inventive, parfois outrancière, mais toujours encadrée par une Église consciente de sa propre fragilité.

Mais à bien y regarder, une étrange ambiguïté traverse ces pages. Car si le texte entend réprimer, corriger, condamner… il fait aussi œuvre de recensement minutieux. Il décrit avec une précision presque clinique les pratiques sexuelles de son temps — tant et si bien que l’on se demande, à demi-mot, si ce n’est pas là un manuel involontaire des plaisirs interdits.

Le Pénitentiel de Worms, sous couvert de condamner, explique, détaille, imagine même parfois les gestes, les postures, les objets, les détournements du plaisir. L’intention officielle est morale ; mais le résultat, lui, flirte parfois avec la tentation de l’inventaire charnel. Comme si, en voulant instruire les confesseurs, l’auteur instruisait aussi — involontairement ou non — les curieux, les lecteurs, les déviants.

Peut-on dès lors lire ce texte comme une forme de diffusion codée de la sexualité médiévale ? Comme une sorte de miroir inversé, où la réprobation cohabite avec une étrange fascination descriptive ? C’est toute la puissance trouble de ce document : être à la fois un garde-fou moral… et un catalogue involontairement érotique de ce qui devait être tu.

Et à bien le lire, on ne peut s’empêcher de penser que Burchard, en listant ces mille et une façons de pécher, a aussi permis à ceux qui le lisaient… d’en imaginer d’autres.

Sources

- Jean-Pierre Poly, Le chemin des amours barbares, Perrin, 2003.

- « La femme, le prêtre et le sextoy », Nonfiction.fr, 2019.

Découvrez les récits les plus saisissants du Moyen Âge sur Le Site de l’Histoire.

Les illustrations sont la propriété exclusive du Site de l’Histoire. Toute reproduction nécessite une autorisation préalable par e-mail.

Commentaires

Enregistrer un commentaire