La Nuit où le Mur de Berlin est Tombé : Le Jour qui a Changé le Monde

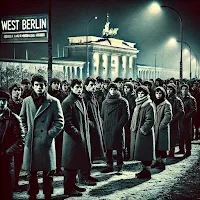

Dans le programme d’histoire, la chute du mur est de plus en plus minoré. Pourtant, ce 9 novembre 1989, a été une nuit comme aucune autre s’apprêtait à bouleverser l’Histoire. Je me permets d’insister. Reprenons. Berlin, cette ville coupée en deux depuis près de trois décennies, retenait son souffle. Dans l’air glacial de novembre, une tension étrange flottait, presque imperceptible, comme une fissure invisible annonçant un séisme. Aux postes-frontières de Bornholmer Straße et Checkpoint Charlie, les soldats de la RDA étaient là, figés dans leurs uniformes austères. Depuis des années, ils surveillaient, contrôlaient, empêchaient. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. L’ennemi n’était pas un espion occidental ou un fugitif solitaire tentant l’impossible. L’ennemi, c’était l’attente. L’incompréhension. Le doute.

Érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le Mur de Berlin fut une réponse brutale de la RDA à l’exode massif de ses citoyens vers l’Ouest. Plus de 2,6 millions d’Allemands de l’Est avaient fui entre 1949 et 1961, menaçant l’économie du régime communiste. Ce mur n’était pas qu’un simple obstacle. Il s’étendait sur 155 kilomètres autour de Berlin-Ouest, transformant la ville en une enclave occidentale isolée au cœur de la RDA. Il était surveillé par 302 miradors et plus de 11 500 soldats prêts à tirer sur quiconque tenterait de le franchir. Plus de 140 personnes perdirent la vie en essayant de fuir, victimes d’un régime qui refusait de laisser partir ses citoyens. Sa chute n’était donc pas qu’un événement politique, mais une délivrance pour des millions d’Allemands.

Quelques heures plus tôt, dans une salle impersonnelle de Berlin-Est, Günter Schabowski, membre du comité central du Parti socialiste unifié d’Allemagne, donnait une conférence de presse qui, à première vue, n’avait rien d’exceptionnel. Pourtant, une simple phrase allait provoquer l’un des plus grands bouleversements de l’histoire contemporaine. Lorsqu’un journaliste italien lui posa une question sur de nouvelles mesures de voyage pour les citoyens de la RDA, Schabowski, visiblement mal informé, jeta un œil rapide à ses notes avant de répondre, hésitant : « À ma connaissance… immédiatement, sans délai. » Ce lapsus fut aussitôt relayé par les médias occidentaux. En quelques minutes, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les Berlinois de l’Est, incrédules, allumèrent leurs postes de télévision. Certains crurent à une rumeur, d’autres à une erreur. Mais l’idée était là, brûlante, irrésistible : le Mur était ouvert.

En quelques dizaines de minutes, des centaines, puis des milliers de personnes affluèrent vers les points de passage du Mur. Des familles entières, des groupes d’amis, des solitaires audacieux. Tous avaient le même regard : celui d’une attente trop longue, d’un espoir enfin tangible. Les soldats en poste reçurent des ordres contradictoires. Devaient-ils interdire le passage ou laisser faire ? Rien n’était clair. À Bornholmer Straße, Harald Jäger, officier de garde, observait la foule grossir. Les visages étaient tendus, déterminés. Il savait qu’il était sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Puis, en quelques secondes, l’Histoire bascula. Il donna l’ordre d’ouvrir la barrière. Un premier Berlinois de l’Est franchit timidement le passage. Puis un deuxième. Un troisième. Très vite, ce ne fut plus une file, mais une marée humaine qui se déversa à l’Ouest. Les Berlinois de l’Ouest, alertés par la nouvelle, accoururent à leur rencontre. Ils s’étreignaient, pleuraient, riaient ensemble, comme si chaque accolade effaçait un peu plus les années de séparation.

Mais ce n’était que le début.

L’euphorie collective gagna bientôt le Mur lui-même. Des jeunes grimpèrent sur ses blocs de béton, défiant ce symbole qui avait brisé tant de vies. Les premiers coups de marteau retentirent, résonnant comme une revanche sur l’Histoire. Des morceaux de béton furent arrachés, brandis comme des trophées, des reliques d’un passé que l’on voulait déjà enterrer. Certains les gardaient en souvenir, d’autres les vendaient, conscients qu’ils possédaient un fragment d’éternité. Pendant des heures, les caméras du monde entier capturèrent ces scènes hallucinantes. Des inconnus s’enlaçaient au sommet du Mur. Des enfants dansaient sur la frontière autrefois infranchissable. Des citoyens de l’Est goûtaient, pour la première fois, à une liberté qu’ils n’osaient imaginer.

Si la chute du Mur était une fête pour les Berlinois, elle marquait aussi un tournant dans l’équilibre mondial. Quelques semaines plus tard, en décembre 1989, Mikhaïl Gorbatchev et George Bush se rencontrèrent à Malte et annoncèrent officiellement la fin de la Guerre froide. Deux ans plus tard, en 1991, l’URSS se dissolvait, confirmant l’effondrement du bloc communiste. Dans les années qui suivirent, l’Europe de l’Est amorça une transition vers la démocratie, tandis que l’OTAN et l’Union européenne s’élargissaient à d’anciens pays du bloc soviétique. En une nuit, la carte du monde avait changé.

Harald Jäger, qui ouvrit le premier poste-frontière, n’aurait peut-être jamais osé prendre cette décision sans un détail surprenant : il avait bu plusieurs verres de Schnaps pour se donner du courage. Le premier véhicule à franchir Bornholmer Straße fut une modeste Trabant, cette petite voiture typique de l’Allemagne de l’Est. Son conducteur, incrédule, passa lentement la frontière avant d’être aussitôt suivi par une foule en liesse. À la Porte de Brandebourg, des Berlinois de l’Ouest avaient apporté des bouteilles de champagne pour accueillir leurs compatriotes. En quelques instants, ce qui fut un lieu de séparation devint le théâtre d’une immense fête populaire, où l’on célébrait la liberté retrouvée.

Si la majorité du Mur a disparu, il en reste encore quelques traces visibles à Berlin. L’East Side Gallery est aujourd’hui l’un des plus grands vestiges du Mur, s’étendant sur 1,3 kilomètre et couvert de fresques symbolisant l’espoir et la liberté. Le mémorial du Mur de Berlin, situé à Bernauer Straße, rend hommage aux victimes qui ont perdu la vie en tentant de fuir. Le célèbre Checkpoint Charlie, autrefois poste de passage stratégique entre les deux Berlin, est devenu un lieu de mémoire et d’histoire. Ces vestiges rappellent combien la liberté est précieuse et jamais acquise.

Frédérick Gersal, La Chute du Mur, 2009

Daniel Vernet, Berlin 1989: La fin du mur, 1999

Mary Elise Sarotte, The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall, 2014

Christine Ockrent, Le Mur de Berlin : 13 août 1961 - 9 novembre 1989, 2019

Michael Meyer, 1989, l'année où le monde a basculé, 2009

Découvrez d'autres aventures contemporaines en cliquant : ici

Retrouvez-nous sur Instagram en cliquant : ici

Retrouvez-nous sur Facebook en cliquant: ici

Un message à nous envoyer: lesitedelhistoire2@laposte.net

Les images d'illustration appartiennent à l'auteur. Si vous voulez les utiliser, merci de bien vouloir demander l'autorisation par mail.

Commentaires

Enregistrer un commentaire