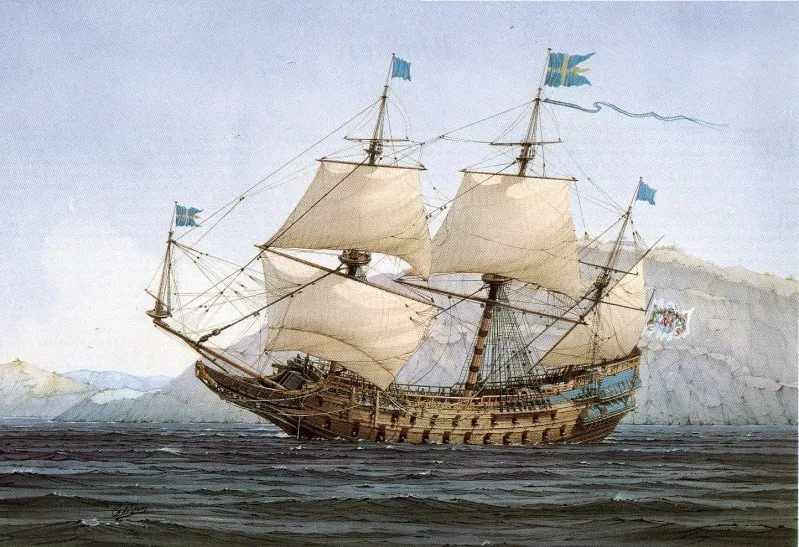

Le Vasa : vaisseau amiral suédois

En 1626, la Suède protestante déclare la

guerre à la Pologne

catholique. Sa flotte est vétuste et elle perd de nombreux navires. Le roi

Gustave Adolphe II décide de reconstruire sa flotte, dont le navire le plus

puissant portera le nom de la dynastie régnante : Vasa.

Le roi passe commande à deux

ingénieurs hollandais Henrik Hybertsson et Arendt de Groote. Le premier

travaille en Suède depuis vingt ans. Il a déjà construit des navires pour la

couronne. A l’époque, les Hollandais sont réputés pour être les meilleurs

ingénieurs navals d’Europe. Les deux hommes doivent construire 80 navires en

quatre ans, dont le Vasa. Le budget alloué au vaisseau amiral équivaut à 25%

des revenus du pays.

Stockholm comprend un port et des

chantiers navals. Ils sont installés à quelques centaines de mètres de la

vieille ville sur la presqu’île de Blaisy Olsun en face du palais. Employant

400 personnes, il s’agit de la plus grande entreprise de la ville. Plusieurs

langues s’entendent dans l’arsenal, car les ingénieurs viennent pour la plupart

de l’étranger. Les outils et les chevilles en fer sont fabriqués sur place dans

les forges. Le chantier naval emploie aussi des femmes. Elles fabriquent les

chandelles utilisées sur les navires et tissent les voiles. Les navires sont

fabriqués en chênes abattus exclusivement sur ordre de la couronne en hiver et traîner

jusqu’au fleuve pour être remorqués. Le type de bois varie en fonction du

navire construit.

Le 2 novembre 1626, Henrik

Hybertsson s’attèle à la construction des deux plus petits navires et commande

le bois en conséquence. Néanmoins souhaitant rapidement impressionner ses

ennemis, le roi insiste pour faire du Vasa la priorité. Le bois choisi n’est

donc plus adapté. Il faut repartir à la coupe. De plus, le bateau est financé à

crédit. La couronne ne paiera qu’une fois le navire livré. Hybertsson doit

avancer l’argent. Il s’en plaint à plusieurs reprises au palais. Arendt de Groote

emprunte des sommes importantes auprès de banquiers hollandais.

En mai 1627, Henrik Hybertsson

décède de maladie. Son épouse Margaretha lui succède. Une veuve est autorisée à

reprendre les affaires de son mari. Elle doit faire face à des grèves. Les

ouvriers, n’ayant pas été payés depuis plusieurs mois, refusent de poursuivre

le travail. Les grèves étant interdites, les meneurs sont pendus. Le 16 janvier

1628, Gustave Adolphe II se rend sur place pour constater l’avancement des

travaux. Bien que la coque soit achevée, le roi s’étonne du retard accumulé et

de la mauvaise gestion du chantier. Margaretha rétorque qu’elle a des problèmes

de trésorerie dus au fait que le roi n’a pas payé. Le budget prévu pour le Vasa

est de 40.000 dallers, or la coque en a déjà coûté 53.000.

Henrik et Margaretha Hybertsson

emploient la méthode hollandaise qui consiste à assembler les planches de la

proue et de la poupe puis à monter le bordage. Mille chênes et 8000 chevilles

en fer sont nécessaires à sa construction. Le cordage, en chanvre de Lettonie,

est fabriqué à la corderie de Rikanonberg. Il s’agit d’un ancien monastère

transformé dans lequel des orphelins travaillent en échange du gîte et du

couvert. Les grues chargent les 64 canons, qui se répartissent sur les deux

ponts inférieurs, et les 2000 tonneaux de nourriture soit des rations pour deux

mois. Des ouvriers marchent dans d’énormes roues pour treuiller les câbles. Les

habitants défilent sur le quai pour admirer ce gigantesque navire mesurant 50 mètres de haut pour 69

de long et comportant dix voiles. La poupe est décorée de motifs dorés et ornée

de sculptures peintes avec des couleurs vives. Le but est de montrer la puissance

et la richesse de la Suède. Söfrig

En juillet 1628, le navire est

enfin prêt. Néanmoins, les pluies abondantes et les vents violents ne

permettent pas une sortie du port. Un navire de ce calibre est difficilement manœuvrable.

Le dimanche 10 août 1628, les conditions météorologiques sont réunies. Les

habitants se pressent sur le quai pour assister au spectacle. Pour son voyage

inaugural, le Vasa rejoindra la petite ville de Bagson située à une vingtaine

de kilomètres. A cette occasion, les femmes et les enfants des marins reçoivent

l’autorisation de monter à bord. Ils descendront à Bagson, où des soldats

doivent embarquer pour combattre en Allemagne.

Le vent est si faible qu’il faut

haler le Vasa hors du port. Au bout de deux heures, les grandes voiles sont hissées

et la salve traditionnelle est tirée. Le navire est instable et tangue trop.

Une rafale de vent brutale le penche. L’eau s’infiltre par les sabords. Le

bateau pique vers l’avant. Les matelots déplacent les canons pour faire

contrepoids, mais il est déjà trop tard. Les personnes du pont inférieur

périssent noyés. L’équipage se résout à quitter le navire. Vers 18 heures, le Vasa

a sombré. Sur les 130 personnes à son bord, 40 décèdent.

Le grand amiral envoie une lettre

au roi parti guerroyer en Allemagne, pour l’informer du drame et lui signifier

qu’il ouvre une enquête sur les circonstances du naufrage. Söfrig Hanson est

emprisonné. Interrogé, le capitaine affirme que le Vasa comportait trop de

défauts de fabrication et réagissait mal aux manœuvres. Il est libéré contre

caution et chargé du renflouage du navire, c'est-à-dire repêcher l’épave gisant

à trente mètres de profondeur. L’opération s’avère trop difficile et seuls les

canons sont remontés à la surface.

Le 5 septembre 1628, le

Grand-amiral préside une commission chargée de châtier les coupables. Erik

Kremer, le Vice-amiral était présent à bord. Accusé d’avoir manqué à ses

fonctions, il répond qu’il est descendu aider l’équipage à déplacer les canons

pour faire contrepoids et qu’il a failli se noyer. Il ajoute qu’il n’est pas

marin de métier qu’il n’avait en charge que l’armement du vaisseau. Il conclut

en rappelant que les questions de navigation sont du ressort du capitaine et de

son second. La commission le convoque. Lui et le capitaine ont constaté que le

Vasa était un navire instable. Il raconte que l’Amiral Klas Fleming a

interrompu un essai de roulis de peur que le navire chavire dans le port. La

commission convoque Arendt de Groote et l’interroge sur les erreurs de

conception. Il a suivi les instructions du roi à la lettre. La commission ne

peut désigner un responsable et classe l’affaire. Cependant, Margaretha Hibernsold

est renvoyée du chantier naval et ses livres de compte sont saisis. Son fils

est arrêté et probablement exécuté, car il n’y a plus aucune trace de lui après

le procès. Arendt de Groote quitte la

Suède.

L’épave, redécouverte en 1950,

est remontée le 24 avril 1961 sous les yeux du roi Gustave Adolphe VI,

descendant de Gustave Adolphe II qui n’a jamais vu ce navire. Les recherches

récentes ont démontré que le navire présentait un défaut d’équilibrage. Compte

tenu du gabarit du navire, il aurait fallu 220 tonnes de pierre pour lester

correctement le navire. Or vu la dimension de la cale, il n’a été embarqué que

120 tonnes de pierre. Entreposé au Musée Vasa et reconstruit à 95%, il présente

une imagé figée d’un navire européen du XVIIe siècle et constitue une

attractivité culturelle de la ville de Stockholm. De nos jours, le syndrome de

Vasa désigne l’échec d’un projet faute de communication et de prise de

responsabilité des différentes personnes impliquées.

Sources

Texte :

WAHLGREN Anders, Stockholm 1628 :

l’aventure du Vasa, Suède, 2011, 100min.

Image :

http://mondesetmerveilles.centerblog.net/243-le-navire-le-vasa?ii=1

Commentaires

Enregistrer un commentaire